「人間関係でうまくいかない」、「生きづらさを感じる」

こうした人は、もしかすると「愛着障害」が原因かもしれません。

愛着障害は、子どもの頃の母親との愛着に問題があることで生じるものと考えられています。

愛着障害を治すためには、育て直しが必要と言われていますが、「どこまでさかのぼって行けば良いのか」という点が重要です。

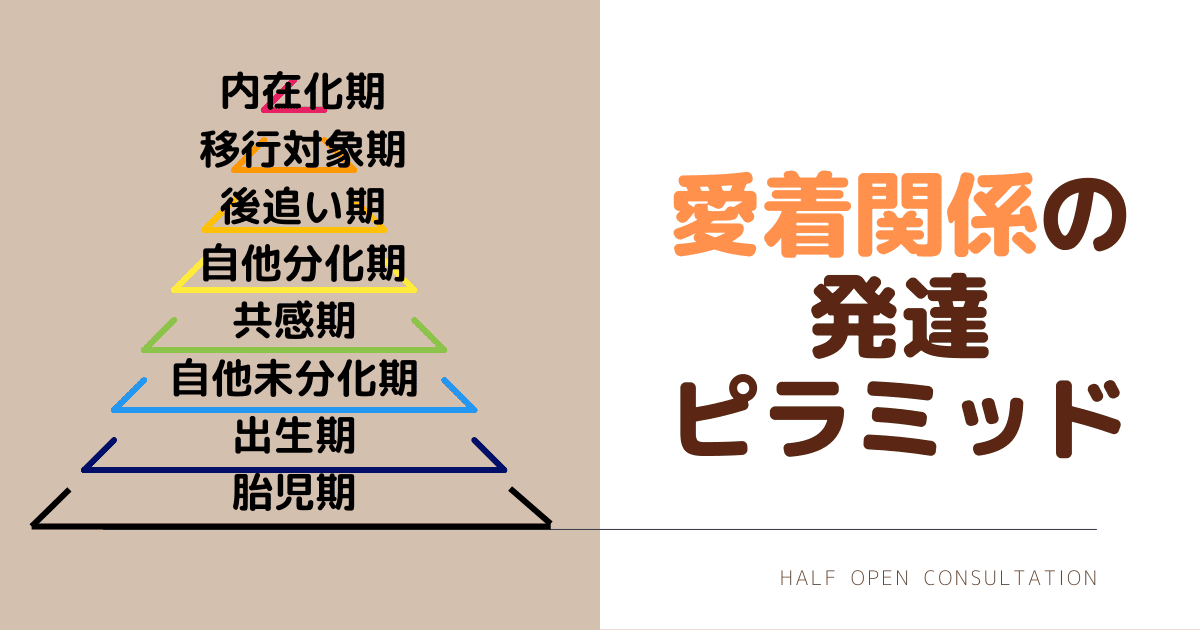

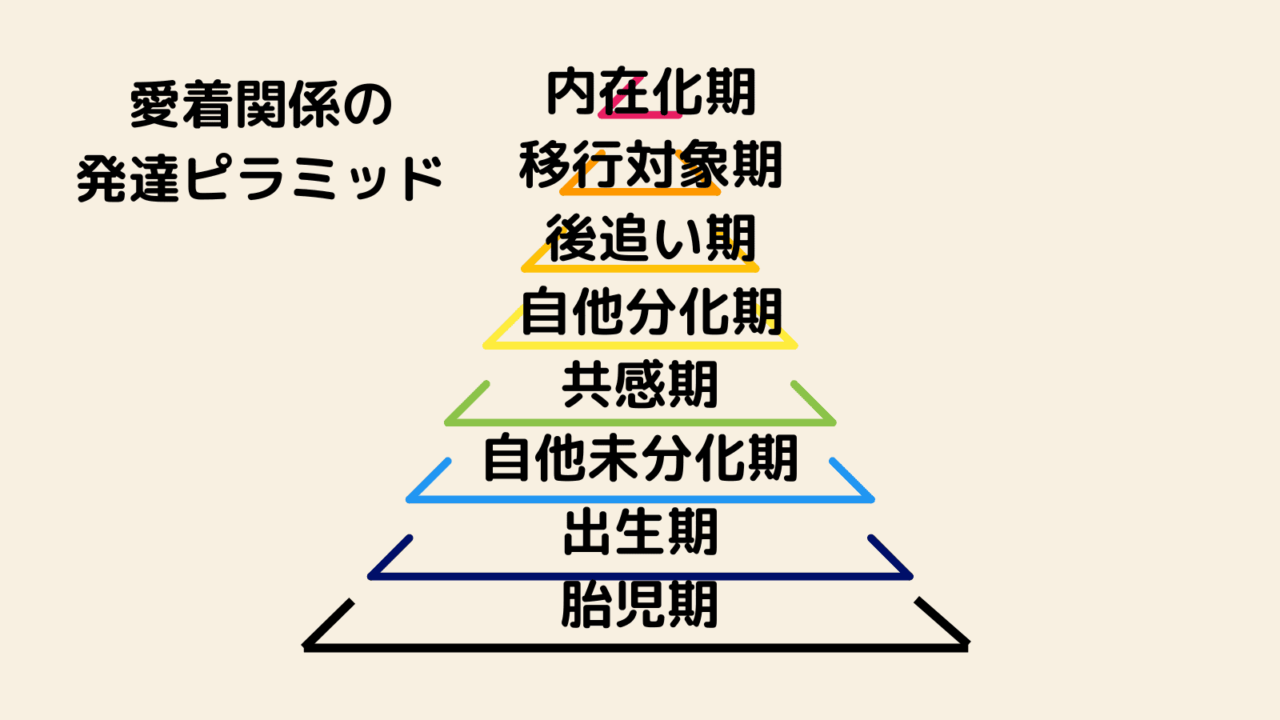

そこで、今回は、愛着障害のある人の治療を考えるときに有効な「愛着関係の発達ピラミッド」を紹介します。

- 自分の愛着スタイルを知り、人間関係の悩みを改善したい方

- 愛着理論の基礎を学び、心の成長プロセスを深く理解したい方

- 愛着障害の治療に携わっている専門家

ゆう

ゆう「愛着関係の発達ピラミッド」を提唱しているのは、臨床心理士の愛甲修子氏です。この記事では、このピラミッドを詳しく紹介します。

愛着形成とは

愛着とは、特定の人との間に築かれる信頼・絆のことを指します。

特に幼少期の親子関係は、その後の人間関係の基盤となるため、とても重要です。

親や養育者と安定した愛着を築けると、子どもは安心感を持ち、自信をもって社会に踏み出せるようになります。

ここでは、愛着理論の基本、乳幼児期の愛着の重要性、そして親が果たす役割について解説します。

愛着理論の基本(ボウルビィの理論)

愛着理論は、心理学者ジョン・ボウルビィによって提唱されました。

彼は、子どもが養育者と築く愛着関係が、心の発達や対人関係の基礎になると考えました。

例えば、親が子どもの要求に応じて適切に関わると、子どもは「この人は信頼できる」と感じ、安心感を持つようになります。

この安心感があることで、子どもは新しい環境にも適応しやすくなります。

逆に、愛着が不安定だと、人との関わり方に不安や不信感を抱きやすくなることが分かっています。

乳幼児期の愛着の重要性

乳幼児期に築かれる愛着は、その後の心の成長や人間関係に深く関わります。

生まれたばかりの赤ちゃんは、自分では生きていくことができません。

そのため、親や養育者にお世話をしてもらうことで「この人といれば安心」と感じ、愛着が形成されていきます。

特に、泣いたときにあやしてもらったり、不安なときに寄り添ってもらったりする経験は、心の安定に大きく影響します。

逆に、こうした関わりが少ないと、不安を感じやすかったり、人との距離感をうまく取れなかったりすることがあります。

乳幼児期の愛着は、子どもが将来、どのように人と関わるかを決める大切な基盤なのです。

安全基地としての親(または養育者)の役割

愛着形成において、養育者は「安全基地」のような存在です。

安全基地とは、子どもが安心して探索できるように支えてくれる存在のことを指します。

例えば、公園で遊んでいる子どもが、不安になると親の元に戻り、安心したらまた遊びに行くような行動が見られます。

これは、親がそばにいることで「何かあっても大丈夫」という信頼感があるからです。

安全基地としての役割を果たすためには、子どもの気持ちに寄り添い、適切なタイミングで励ましたり、安心させたりすることが大切です。

こうした関わりが、子どもの自信や自主性を育む土台となります。

愛着関係の発達ピラミッド

ここまで、愛着は乳幼児期の養育者との関係で形成されると説明してきました。

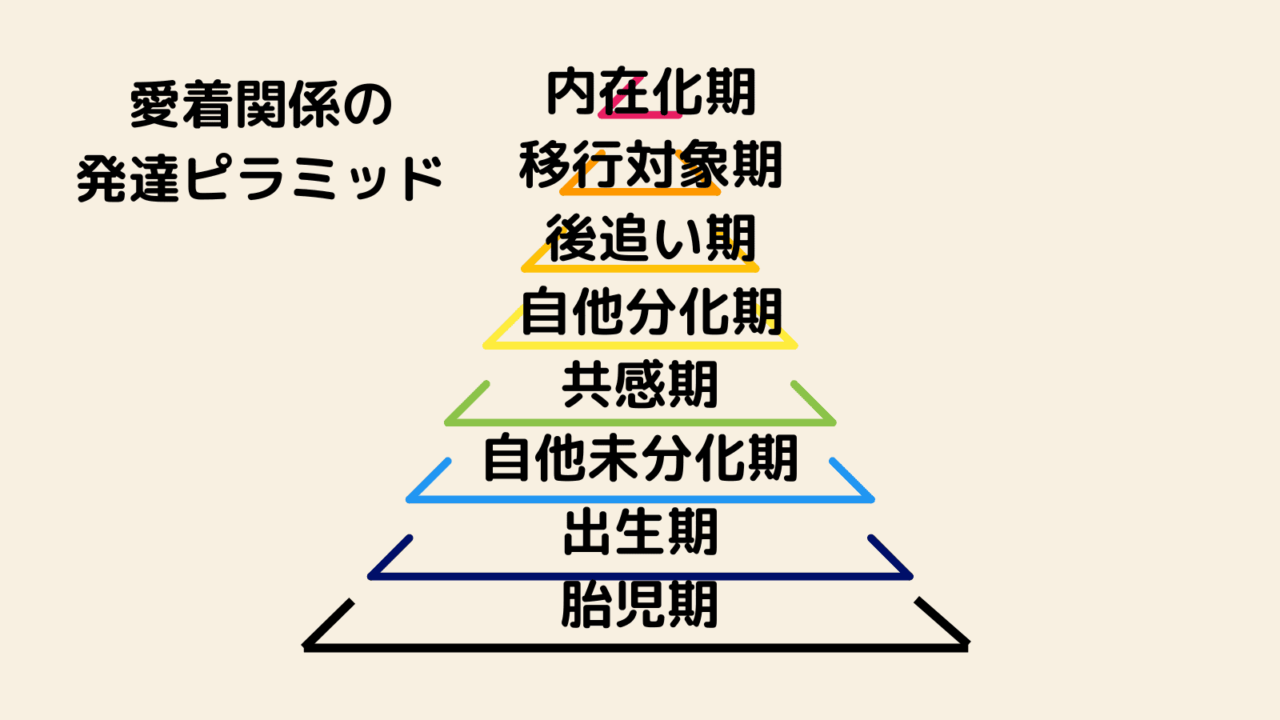

でも、愛甲氏によると、実際には愛着関係を築く能力の発達は、胎内から始まっているようです。

そこで、「愛着関係を築く能力は段階を追って発達していくものであること」と「その土台には胎児期があること」を図解します。

| 胎児期 | 胎児は母親と一心同体で生きている。その命は、すべて母親に委ねられている。 |

| 出生期 | 赤ちゃんは産道を通って、子宮内から外界へと生まれ出る。へその緒を通じての胎盤呼吸から肺呼吸に変化させて、母親の胎盤から切り離されて生きていくことになる。 |

| 自他未分化期 | 赤ちゃんは養育者に抱っこしてもらい、おっぱいを飲ませてもらって、養育者と一体化した状態で生きている。 |

| 共感期 | 赤ちゃんと養育者とが同じ対象を見たり、聞いたり、味わったり、触ったりすることで、感覚器を通して共感し合えるようになる。 |

| 自他分化期 | 養育者との間に愛着の絆ができると、見知らぬ人と養育者とを区別するようになり、養育者以外の人に不安を覚え、養育者に安心を覚えるようになる。 |

| 後追い期 | 養育者に急にまとわりつくようになり、後追いが始まる。 |

| 移行対象期 | 赤ちゃんは言葉によって養育者に甘えることが可能になる。養育者の膝を基地にして、次第に行動範囲を広げていき、移行対象が養育者代わりとなって養育者がいなくても大丈夫になる。 |

| 内在化期 | 養育者が内在化されて、ひとりで過ごすことが可能になる。 |

愛着関係は、このピラミッドの下を土台として、上に発達していきます。

土台の部分がよく育っていないと、上もしっかり育ちません。

愛着の問題を呈している人がいるとき、「どこまで育っているか」に注目し、そこまで立ち返って「愛着の土台」を育て直すことがうまくいくことにつながります。

愛着障害は治るか?

最後に、愛着障害は治るかどうかについて簡単に解説します。

結論から言うと、著者は次のように述べています。

- 愛着障害は治るものになってきた

- それは「いつ背負った愛着障害か」で治療法が違うことがわかってきたから

- そしてその具体的な方法がわかってきたから

愛着障害を治すためには、専門家による適切なアセスメントと、愛着関係の発達段階に応じた治療が重要です。

著者は、今回紹介した本で対談形式でわかりやすく愛着障害を治すことができることを解説していますので、まだお読みでない方は是非一読ください。

まとめ

今回は、愛着障害のある人の治療を考えるときに有効な「愛着関係の発達ピラミッド」を紹介しました。

愛着障害に悩む方、そうした人を支援している方は、「愛着障害は治る」という言葉を信じましょう。

その改善・治療のために、愛着関係の発達ピラミッドの各土台がきちんと育っているかを把握することが重要です。

人間関係がうまく形成できない、生きづらいと感じている方で、もしかすると自分は愛着障害ではないかと感じる方は、専門家に相談しましょう。

子育てで共働きの方にとっては、精神科病院やカウンセリングルームに出向くのが時間的に厳しい人も少なくないでしょう。

そうした方には、オンラインカウンセリングサービスがおすすめです。

- 国内最大のオンラインカウンセリング

- 600名を超える専門家に相談できる

- カウンセリング方法を4種類から選べる

- 誰にも知られず、匿名での相談が可能

\まずは無料会員登録から!/

ご相談や質問がある場合には、こちらまでどうぞ!

最後までお読みいただきありがとうございました。

にほんブログ村