ママやパパにとって、赤ちゃんの誕生は、喜びとともに生活が大きく変化する瞬間です。

睡眠不足や育児の不安、夫婦のすれ違いなど、心が追いつかないこともあるでしょう。

そんな産後のメンタルの揺らぎは、誰にでも起こりうる自然なことです。

ただ、そうしたメンタル不調が続いてしまうと、育児がつらくなってしまいます。

そこで、本記事では、新米ママ・パパが産後の心の健康を保つためのヒントをお伝えします。

- 育児に不安やストレスを感じている新米ママ

- パートナーの心の状態が気になっている新米パパ

- 周囲に頼るのが苦手な頑張り屋のパパママ

産後うつとマタニティブルーはどう違うの?

「産後うつ」と似た言葉に「マタニティーブルー」という言葉があります。

両方とも似ていますが、違うところもあるので言葉の意味を押さえておきましょう。

産後うつとマタニティブルーの違い

| 項目 | 産後うつ | マタニティブルー |

|---|---|---|

| 発症時期 | 産後数か月以内 | 産後数日から2週間程度 |

| 回復時期 | 2週間以上持続。回復は個人差あり | 産後10日程度 |

| 原因 | うつ病既往歴、女性ホルモンの急激な変化、環境変化など | 女性ホルモンの急激な変化、環境変化など |

| 症状 | 気分が落ち込む、楽しさを感じない、自分を責めるなど | 涙が止まらない、イライラする、落ち込むなど |

| 回復方法 | 治療が必要 | 自然回復 |

| 発症する割合 | 10〜15% | 30〜50& |

ゆう

ゆうマタニティブルーについて詳しく書いた記事があるので併せてお読みください。

産後うつは一人では治せない?

産後うつとマタニティブルーの主な違いは、症状の重さと持続性です。

マタニティブルーは、出産後の短期的な感情の変化で、通常は数日から2週間以内に自然に収束します。

一方、産後うつは、症状が持続的に現れ、日常生活に大きな影響を与えることがあります。

産後うつの症状は、2週間以上続き、自然に回復しない場合があります。

回復にはパートナー、専門家のサポートが必要です。

マタニティブルーがあったママは、産後うつの発症リスクが高まります。

産後うつにかかりやすい人とは?

産後うつにかかりやすいのは、次のような人たちです。

- 人に頼るのが苦手な人

- 責任感が強い人

- 周囲に頼る人がいない人

- 経済的に困窮している人

産後うつのチェックリスト

「もしかして自分は産後うつかも?」と思ったら、次のチェックリストで確かめてみましょう。

最近2週間以内に、当てはまることがあり、それが続いていますか?

| ⬜︎ | 物事に対して興味がない、または楽しめない |

| ⬜︎ | 気分が落ち込む、憂うつになる、または絶望的な気持ちになる |

| ⬜︎ | 寝つきが悪い、途中で目が覚める、または逆に寝過ぎる |

| ⬜︎ | 疲れた感じがする、または気力がない |

| ⬜︎ | 食欲がない、または逆に食べ過ぎる |

| ⬜︎ | 自分自身が悪いと気に病む、または自分は失敗したと感じる、あるいは自分または家族に申し訳ないと感じる |

| ⬜︎ | 新聞を読む、またはテレビを見ることなどに集中することが難しい |

| ⬜︎ | 他人が気づくくらいに動きや話し方が遅くなる、あるいは反対にそわそわしたり、落ち着かず、普段より動き回る |

| ⬜︎ | 死んだ方がマシだ、あるいは自分を何らかの方法で傷つけようと思う |

産後うつについて知ろう

産後うつになる原因と症状について説明します。

産後うつの原因は?

産後うつの原因は、現在の医学で明確に解明されているわけではありません。

しかし、次のようなことが関係していると考えられています(MSDマニュアル家庭版より)。

- 女性ホルモンの急激な減少

- マタニティブルーの経験

- うつ病の既往歴がある

- パートナーや家族のサポート不足

- 早産や先天異常などによる不安

- 計画外の出産などによる葛藤

- 授乳の問題

産後うつの症状は?

産後うつ病の症状は3カ月間にわたって徐々に現れますが、突然現れることもあります。

産後うつの症状は次のようなものです(MSDマニュアル家庭版より)。

- 極度の悲しみ

- 感情をコントロールできずに頻繁に泣く

- イライラや怒り

- 無気力・疲労感

- 興味を失う

- 睡眠障害(過眠・不眠)

- 食欲の低下または過食

- 子どもがかわいいと思えない

- 子どもの世話ができない

産後うつはどうすれば治る?

産後うつを良くするためには、何よりも早期の診断と治療の開始が重要です。

産後うつになった自分を責める必要は全くありません。

原因になるようなことが重なれば、誰にでも怒りうるのが産後うつです。

少しでも「おかしいな」と感じたら、まずはママ自身が不調を認めることが大切です。

すぐに医療機関を受診し、パートナーや家族など身近な人と、医師や助産師、保健師といった専門家のサポートを受けましょう。

パパは何をすればいい?

ママが産後うつにならないように、パパは何をすれば良いでしょうか。

いろいろな支援の方法がありますが、何よりも大切なことは、ママのつらい気持ちに寄り添うことです。

子どもの世話は夫婦二人でやる

夫婦で役割分担をして、一緒に子どもの世話をしましょう。

ママの負担が軽減できますし、パパへの信頼感が増します。

夫婦の良好な関係は、赤ちゃんの健全な成長にもつながります。

ママとの対話を増やす

毎日感じたことや楽しいことを共感しあったり、これからの育児について話し合ってみたりしましょう。

コミュニケーションが増えると、ママも安心します。

パパからママへのねぎらいの言葉を忘れないように気をつかましょう。

ママを休ませてあげる

新生児・乳児は断続的に睡眠をとるため、ママは睡眠不足になりがちです。

パパが家にいるときは、できるだけママを休ませてあげましょう。

夜にぐっすり眠るための方法については、次の記事を参考にしてください。

ママの変化に敏感になる

産婦の10〜15%が産後うつになると言われています。

ママの表情や発言の変化を敏感にキャッチして、心身のサポートしてあげましょう。

パパも産後うつに気をつけよう

パパの産後うつもあることをご存知でしょうか?

妊娠後、体内で赤ちゃんが育つ実感を持つママと違って、生まれてから初めて父親としての自覚を持つパパが少なくありません。

親としての責任、仕事との両立、思いどおりにいかない育児、忙しさからくるストレスや睡眠不足など、さまざまな要因でパパの心に不調をきたすことがあります。

発症率はママと同程度

パパの産後うつの有病率は、10%程度とママの産後うつと同程度です。

パパが産後うつになるとママの負担が増えることにもなってしまいます。

パパ自身のケアも大切にすることが大切です。

パパが産後うつにならないためにできること

産後うつにならないためにできることは次のようなことがあります。

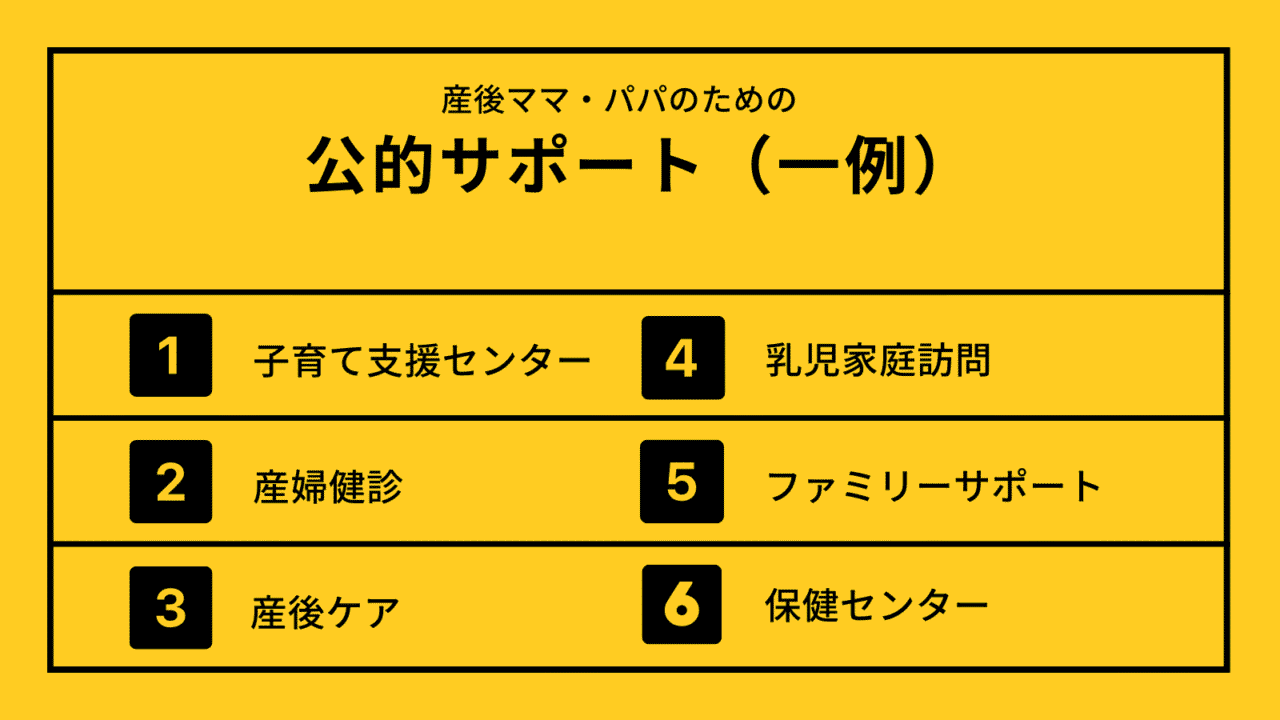

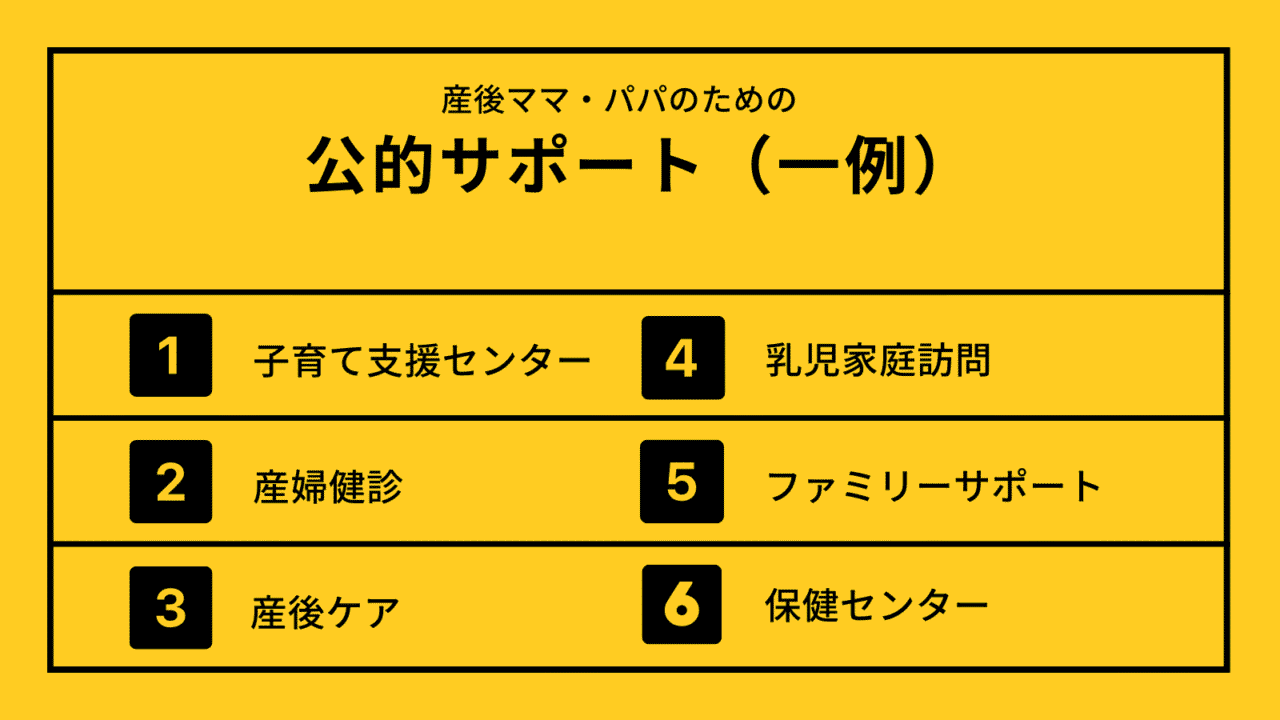

- 地域のサービスを調べておく

- 地域のサービスを活用する

- パパ友を作る

- ママに打ち明ける

パパの産後うつをもっと詳しく知りたい

パパの産後うつは、まだまだ世の中に知れ渡っておらず、周りから理解を得にくいのが現状です。

パパの産後うつについて、次の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

産後うつを一人で悩まないで!

赤ちゃんが産まれるときに、ママとパパも誕生します。

新米のママとパパである自分を、ちゃんとケアしてあげましょう。

ゆったりした気持ちで

赤ちゃんの成長や発達は個人差が大きいです。

育児本や成長曲線などを見ると、過敏になり過ぎることがあります。

ママとパパが他人と違うように、赤ちゃんも一人一人違います。

そのことを認めて、自分の子の成長を見守ってあげましょう。

睡眠時間を確保しよう

ママとパパの心身を整えるために睡眠はとても大切です。

夜泣きや授乳で夜間に眠れないときは、赤ちゃんと一緒に昼寝をしましょう。

家事を詰め込んだりせずに、短くてもしっかり眠ると気分がスッキリします。

赤ちゃんは泣くもの

赤ちゃんはあなたを責めているのではなく、泣くのが仕事です。

泣かれてイライラするのは誰でも同じです。

何をやっても泣き止まないときは、深呼吸して自分をリラックスさせましょう。

一人で抱えないで

決して、一人で我慢しないでください!

まずは、自分自身をちゃんと幸せにすることが大切です。

悩んでいたり、苦しんでいたりすることを認めて、自分を許してあげましょう。

そして、家族や友達、地域のケアや専門家を頼りましょう。

まとめ

今回は、新米パパ・ママが産後の心の健康を保つためのヒントを紹介しました。

産後の心の不調は、決して「弱さ」ではありません。

自分を責めず、頼れる人やサービスに手を伸ばすことが、家族みんなの笑顔につながります。

心の声に耳を傾けながら、無理なく育児と向き合うために、できることから少しずつ始めていきましょう。

ご相談や質問がある場合には、こちらまでどうぞ!

最後までお読みいただきありがとうございました。

にほんブログ村

コメント