地域の健診や幼稚園や保育園、小学校などで、職員から知能検査の一つである「WISC-Ⅴ(ウィスク・ファイブ)」を勧められたことはありませんか?

WISC-Ⅴは、子どもの知的な発達の特性を詳しく知るための知能検査です。

世の中に広まりつつありますが、親だけでなく、教育や福祉分野の専門家であっても、検査結果をどう読み解き、どのように子どもの理解や支援に活かすかは難しいと感じる方も多いでしょう。

特に、得点の低さを「苦手」と決めつけてしまう傾向もあり、それによって適切な支援を行えなくなることもあり、注意が必要です。

そこで、この記事では、WISC-Ⅴの結果の読み取り方の基本について解説します。

- 発達に不安を感じている保護者の方

- 教育・福祉関係の初任者や支援者

- 子どもの心理や発達に関心のある学生

ゆう

ゆう今回はWISCの読み方の基本を学びます。IQや指標などの意味や解釈といった細かい内容は次のサイトを参考にしてください。

WICS-Ⅴとは

WICS-Ⅴ知能検査は、デビット・ウェクスラーが開発した知能検査のシリーズの一つです。

世界的に使用されている代表的な知能検査です。

第4版(2010年)をWISC-Ⅳ(ウィスク・フォー)と言います。

第5版(2022年)をWISC-Ⅴ(ウィスク・ファイブ)と言います。

子ども用の知能検査であり、5歳0か月から16歳11か月のお子さんに使用が可能です。

知的な発達に明確な遅れがある場合は、8歳以上になってから使用することが一般的です。

実施の所要時間は、約60〜90分です。

WISC-Ⅳは10〜15種類の課題(下位検査)がありますが、WISC-Ⅴは7〜16種類の課題(下位検査)に取り組みます。

WISC-Ⅴになって必須の課題数が減ったので、お子さんにかかる負担も減りました。

ところで、青年や大人に使用する検査はWAIS(ウェイス)と言います。

詳しくは次の記事で解説しています。

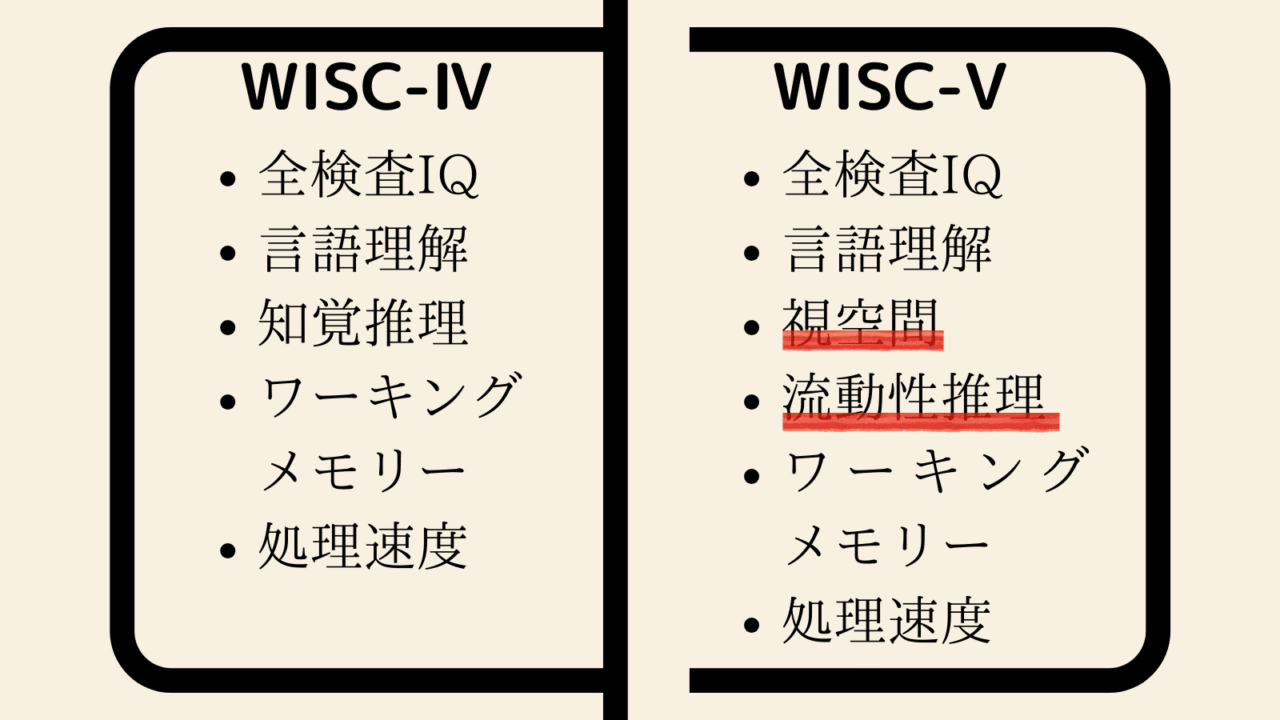

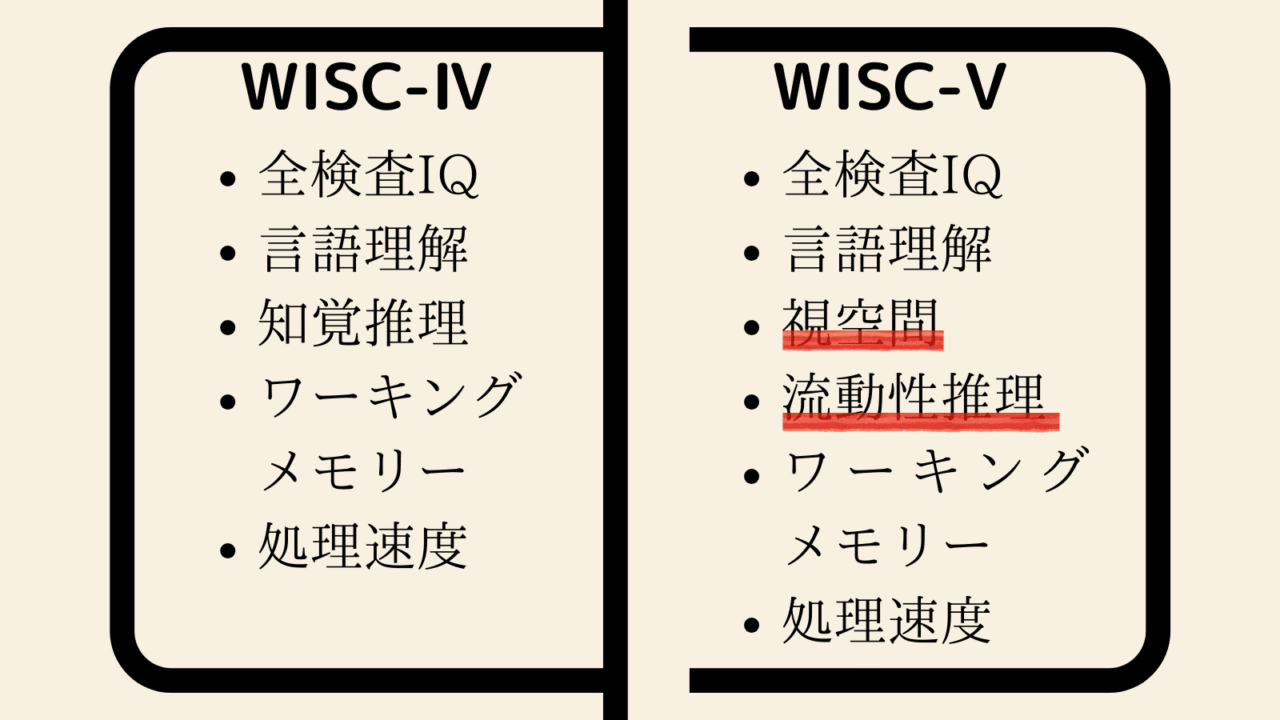

WISC-ⅤはWISC-Ⅳからどこが変わったか?

WISC-Ⅴでは、WISC-Ⅳから実施方法や集計方法などが変わりましたが、それ以上に大きな変化がありました。

それは、Ⅳにあった指標の一つ「知覚推理」が、Ⅴでは「視空間」と「流動性推理」に分かれたことです。

これにより、主要指標は5つになりました。

CHC理論という知能の考え方に基づいて変更されました。

また、WISC-Ⅳから引き継がれた主要指標の他に、オプションで解釈に用いる補助指標5つが追加されました。

さらに、関連指標が3つ発売される予定のようです(LDに関するもの)。

| 主要指標 | 補助指標 | 関連指標 |

|---|---|---|

| 言語理解 | 量的推理指標 | 呼称速度 |

| 視空間 | 聴覚ワーキングメモリー | シンボル変換 |

| 流動性推理 | 非言語性能力 | 貯蔵と検索指標 |

| ワーキングメモリー | 一般知的能力 | |

| 処理速度 | 認知熟達度 |

WISC-Ⅳは刊行後13年経過しています。そのため全体的に得点が甘くなっているかもしれません(古い知能検査の得点は甘くなるというフリン効果による)。WISC-Ⅳで実施したIQは5点ほど高くなっている可能性があります。

WISC-Ⅴ検査結果の数値の見方

WISC-Ⅴの検査結果が出ると、それぞれの得点に目が向きがちです。

その得点も重要ですが、それ以上に重要なのが得点差(個人内差)です。

合成得点(FSIQ及び指標得点)は、100が平均です。

FSIQには3〜4点の誤差、指標得点には5点前後の誤差がある。

年齢ごとに基準が設けられているので、一般的には年齢とともに得点が上がるということはありません。

もちろん、発達障害のあるお子さんが急激に伸びることはあります。

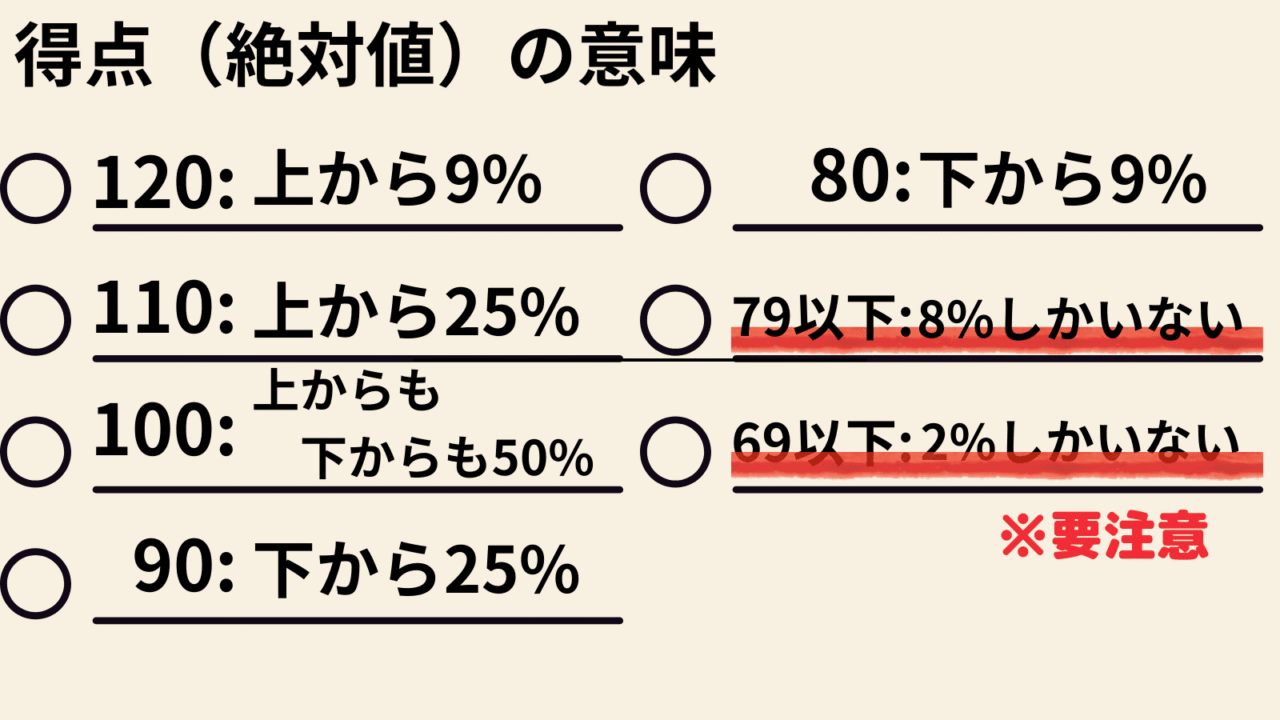

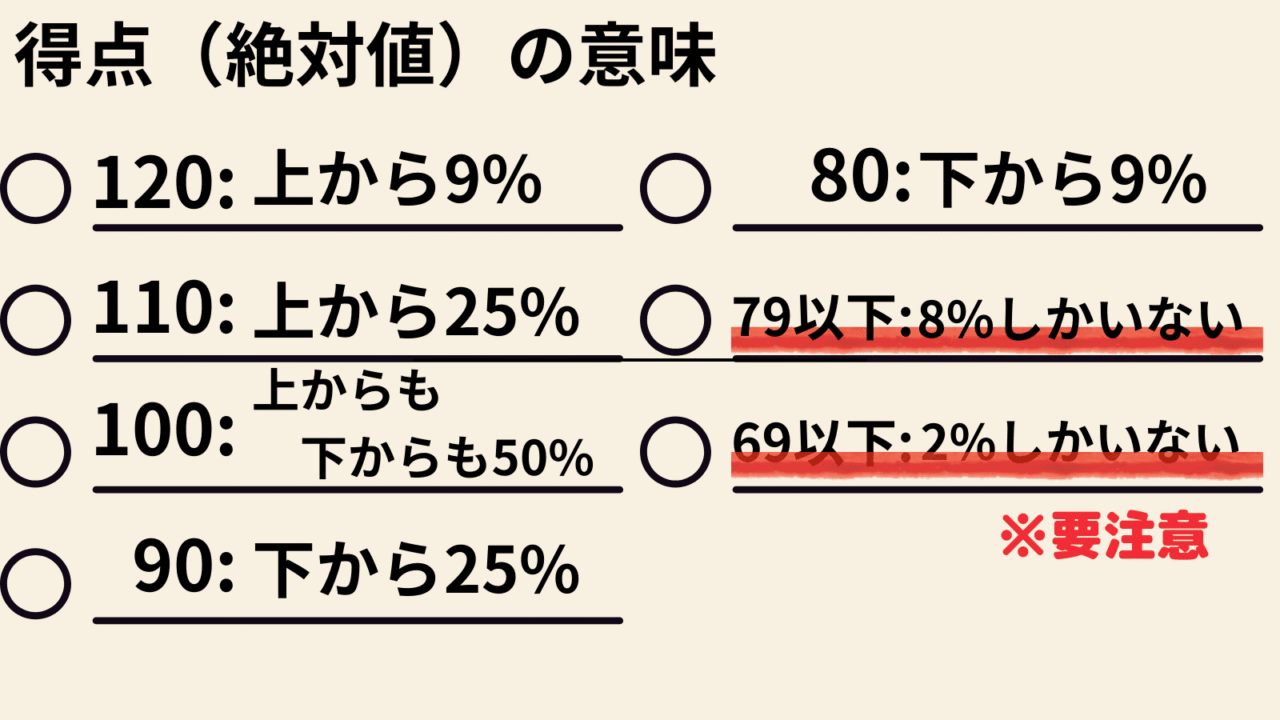

得点(絶対値)の意味

次の表は、得点(絶対値)の意味です。

この表のとおり、79以下は要注意です。

日常生活に支障が現れていないかを慎重に検討する必要があります。

得点差(個人内差)の分析

WISC-Ⅴでは、5つの主要指標を平均し、各指標の差を分析することができるようになりました。

その差は2種類に分かれます。

有意の目安は「10点」です。

また、従来どおり、2つの主要指標の間に、統計的に有意な差があるかを確認することもできます。

この場合の目安も「10点」です。

差があった場合、高い方は「得意」、低い方は「不得意」と解釈することができます。

検査結果のグラフの見方

WISC-Ⅴのグラフが凸凹であると「能力に偏りがある」とされます。

しかし、こうした考え方は、大抵の場合正しくありません。

なぜなら、グラフに凸凹がある検査結果の方が、圧倒的に多数だからです。

また、差は得意・不得意を示しますが、差があるからといって、その得点の低い力が不得意で「障害がある」とは限りません。

得点の低い指標が障害を反映するかどうかは、主訴や日常の様子、検査中の様子を見て判断する必要があります。

つまり、数字だけではわからない、数字だけで決めつけてはいけないということです。

なお、不得意な指標は、たとえ80以上であっても、障害を反映している可能性があるという点に注意しましょう。

平均を取っているからといってOKではありません。なぜなら、検査は刺激が少なく守られた環境で行われるからです。

WISC-Ⅴ検査結果の活用方法

WISC-Ⅴの結果から、得意・不得意だけが学校や家庭に伝わっても、それを役立てるのはとても難しいです。

そもそも、WISCの目的は、主訴(問題、つまずき、相談内容)の原因と対策を知ることです。

検査結果を聞くときは、検査者から、主訴の原因と対策を教えてもらうようにしましょう。

検査結果を聞くときは、WISCの解釈ではなく、その子どもにとってどのように役立てれば良いのかに注目しましょう。

まとめ

今回は、WISC-Ⅴの結果の読み取り方の基本について説明しました。

WISC-Ⅴの検査結果は、単なる「IQの数値」だけでなく、子どもの得意・不得意の傾向や学習・生活上のつまずきのヒントが詰まっています。

正しく読み取ることで、子どもの理解が深まり、より適切な支援につながります。

今回ご紹介した基本的な見方を、子どもの成長を支える一助にしていただければ幸いです。

WISC-Ⅴの解釈については次の記事を参考にしてください。

ご相談や質問がある場合には、こちらまでどうぞ!

最後までお読みいただきありがとうございました。

にほんブログ村

コメント